【地域最安価格】即日梅毒検査3,800円

東京都で性感染症の梅毒が急増していることを受けて、当クリニックでは即日梅毒検査を3,800円(税込)で行います。

最短15分で結果が出るので、梅毒感染が不安な方はお気軽にご相談ください。なお、即日検査の対象者は、無症状かつ過去に感染したことがない方となります。症状がある方、過去に罹ったことがある方は、通常の検査をご案内いたします。

ページの監修医師

池袋アイリス婦人科クリニック

加村和雄(かむらかずお)院長

1998年埼玉医科大学医学部卒業。病院やクリニックにて、日本産科婦人科学会専門医として研鑽を重ね、池袋アイリス婦人科クリニックを開院。

目次

鼻が落ちる?梅毒の初期・末期症状と感染経路、治療などについて

性交渉を介し「梅毒」に感染する方が、若い世代を中心に国内で急増しています。

梅毒といえば、「江戸時代の病気」という印象をお持ちの方もいるかもしれません。しかし、決して「過去の病気」ではないのです。特に平成18年前後からは感染者数が増加傾向にあり、厚生労働省が梅毒に注意喚起を発するまでの事態になっています。

現代の医療では、梅毒で命を落とす可能性は低くなっていますが、放置しておくと大動脈瘤や髄膜炎、神経梅毒といった重篤な病気に進行する恐れもあります。梅毒の感染経路・予防方法だけでなく、感染した際の自覚症状や検査・治療方法などについてもきちんと知っておきましょう。

梅毒とは?

梅毒とは、「梅毒トレポネーマ」と呼ばれる細菌に感染することで発症する感染症です。性交渉を介しての感染が多く、感染すると全身に及ぶ多様な症状が現れます。

日本では、梅毒患者数は長年減少していました。しかし、近年では一転、増加傾向にあります。厚生労働省が公開している「性感染報告数」によれば、平成24年に875件だった国内の梅毒報告数は、平成30年には直近20年でも最多の7,007件まで急増。平成31/令和元年には6,642件と微減しましたが、若い世代を中心に感染者数が高止まりしています。

また、自覚症状のない「無症候性梅毒」の数もかなり存在すると考えられているため、今や誰もが梅毒に感染する恐れがある状況といえるのです。

梅毒という名前の由来は?

梅毒という病名は、症状として現れる赤い発疹がヤマモモ(楊梅)に似ていることが由来です。「楊梅」の梅の字を取り、「梅毒」の名前が一般的になったといわれています。

梅毒の原因となる病原菌について

梅毒は「梅毒トレポネーマ」と呼ばれる細菌に感染することで発症します。梅毒トレポネーマに感染した粘膜が、ほかの人の粘膜や皮膚に接触することでうつり、人から人へと感染が広がっていきます。

心当たりがない?梅毒の感染経路

梅毒の主な感染経路は以下の通りです

- ・性交渉(オーラルセックス含む)

- ・キス

- ・母子感染

基本的に、梅毒は粘膜の接触が原因で感染します。皮膚の接触でも感染する可能性はありますが、梅毒トレポネーマは体外で長く生存できない細菌ですので、握手やハグで感染するリスクは極めて低くなっています。ただ、皮膚に傷がある場合などは、細菌が傷口から体内に入る恐れがあるため、感染リスクが高まります。

梅毒の主な感染経路は性交渉

梅毒は主に性交渉を介して感染することが多い感染症です。梅毒の原因菌となる梅毒トレポネーマは、感染者の粘膜や皮膚に大量に存在しています。そして病変部や病原菌がほかの人の粘膜や皮膚に接触することで、梅毒が感染するのです。

梅毒は性器同士の接触はもちろん、キス、オーラルセックス、アナルセックスなどでも感染します。特にオーラルセックスが一般化した最近は、唇への感染事例も数多くなっています。

梅毒はキスでもうつる

梅毒の症状が口に出ている場合、キスでも梅毒に感染します。また病変部に触れないキスであっても、感染する可能性があります。

キスによる梅毒の感染率は、その他の性交渉と比べれば、そこまで高いとはいえません。しかし、実際にキスによる感染は毎年のように発生しています。梅毒感染者とのキスは避けることが賢明です。

食器や日用品の共用で家族にもうつる可能性

梅毒の感染ルートは、そのほとんどが粘膜の接触を伴う性交渉や、その類似行為です。しかし、感染者が使用した食器やタオルを共用することで、口や手などに感染する可能性も否定できません。

厚生労働省の施設等機関である「国立感染症研究所」も、大量の梅毒トレポネーマが付着した日用品などを、傷のある手指で触れることで、病原菌がうつり梅毒を発症した例があることをホームページ上に公開しています。

極めてまれには、傷のある手指が多量の排出菌に汚染された物品に接触して伝播されたとする報告もある。

引用:国立感染症研究所|梅毒とは

赤ちゃんが梅毒に!?母子感染の可能性

妊婦が梅毒にかかっていると、胎盤を通じて胎児が梅毒に感染します。これは「先天梅毒」と呼ばれる多臓器感染症で、死産や流産、早産、低出生体重、先天異常などの原因になるのです。

梅毒の感染確率

梅毒は、早期梅毒(感染1年以内)の方と性交渉をすると、約3割の確率で感染するといわれています。梅毒は早期梅毒時の感染力が高く、潜伏期の初期であっても、他人にうつしてしまう恐れがあります。

母子感染の場合、早期梅毒だと感染確率は60~80%程度と、高い数値になっています。潜伏期や、感染から数年経過している場合(晩期顕性梅毒)は、母子感染の確率は20%程度だといわれています。

梅毒の潜伏期間

梅毒の潜伏期間は3~6週間程度です。潜伏期間を経たのち、梅毒のさまざまな症状が出てきます。

梅毒の症状

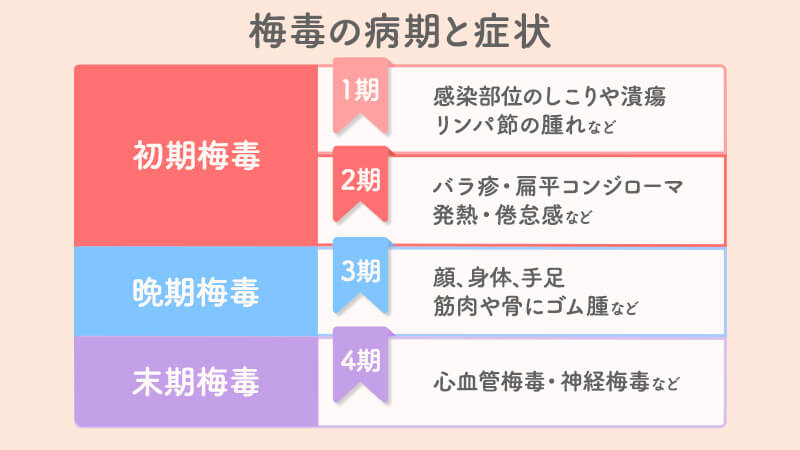

梅毒は、感染してからの期間に応じ、大きく「1期」「2期」「3期」「4期」の4つの病期に分かれます。症状は各病期で異なり、4期まで病状が進行すると、死に至る危険すらあります。

ただ、医療が進歩した現代では、ほとんど方が3~4期まで重症化せずに、完治しています。

初期梅毒(1期)の症状

梅毒に感染してから3週間ほど経過すると、以下の第1期症状が現れます。

- ・感染部位のしこり

- ・感染部位のしこり

- ・感染部位の潰瘍(かいよう)

1期では、感染した部位にしこりが生じたり、リンパ節が腫れたりすることがあります。症状が出ても痛みがないことも多く、治療をしなくても数週間程度で自然治癒していきます。

しかし自然治癒したとしても、病原菌が体内から消えたわけではないため、性交渉などを通じ他人に梅毒をうつす可能性があります。

ニキビと勘違い?梅毒の初期症状

梅毒の1期では、皮膚にしこりが出ることがありますが、痛みがなく、数週間で消えるため、梅毒ではなくニキビと勘違いする方も数多くいます。

ニキビなのか梅毒なのか、一般の方が見極めることはなかなか難しいです。しかし、過去3週間前後に性交渉を行い、突然ニキビができてしまった方は、その後の自覚症状に留意しておきましょう。

初期梅毒(2期)の症状

梅毒に感染してから治療しないまま3ヵ月以上経過した状態が梅毒の2期になります。

- ・バラ疹(ばらしん)

- ・扁平コンジローマ

- ・発熱

- ・全身の倦怠感

- ・脳神経系症状(早期神経梅毒)

- など

1期同様、2期も治療をしないままでも、数週間から数ヵ月で症状が消えたり、軽くなったりします。ただし、再発を繰り返す可能性があるほか、髄膜炎、眼症状といった脳神経関連の症状が現れる「早期神経梅毒」を引き起こす恐れもあります。

皮膚に梅毒の症状が現れ始める2期症状

第2期の特徴的な症状は、「バラ疹」と呼ばれる赤い発疹です。

病原菌となる梅毒トレポネーマが血管から全身に伝わることで、手先から足の裏まで広範囲にバラの花に似た発疹が現れるのです。そのほかにも、泌尿器や中枢神経、筋骨と、さまざまな全身症状が出ます。

梅毒の検査・治療は、2期までに行うことが強く推奨されます。少しでも疑わしい自覚症状がある方は、このタイミングで必ず医療機関の診断を受けましょう。

潜伏梅毒(無症候性梅毒)について

梅毒の1期から2期の間にある無症状期間、そして2期の症状がいったん消えた期間を「潜伏梅毒(無症候性梅毒)」と呼びます。特に身体的な症状がないものの、梅毒の病原菌がまだ体内にいる状態です。

潜伏梅毒には「早期」と「後期」の2種類があります。

- ・早期潜伏梅毒:梅毒に感染してから1年以内で、2期症状が1度消失してから再発する。

- ・後期潜伏梅毒:梅毒に感染してから1年以上経過し、無症状状態が続いている。

晩期顕性梅毒(3期)の症状

感染から治療せずに数年~十年程度経過すると、梅毒3期の症状が身体に出てくることがあります。

3期の特徴的な病状としては、顔、身体、手足、そして筋肉や骨までにも、ゴムのような腫瘍(ゴム腫)が挙げられます。ゴム腫は、単に弾力のある腫瘍ができるだけでなく、周囲の骨や皮膚組織を破壊してしまう、大変恐ろしい症状です。

3期の症状は、治療をしなかった梅毒患者のうち、1/3に現れるといわれています。

晩期顕性梅毒(4期/末期)の症状

梅毒が4期にまで進行すると、心臓や血管、脳、その他臓器に重篤な症状が現れ、極めて危険な状態に陥ります。

- ・心血管梅毒

- ・神経梅毒

「心血管梅毒」となると、心臓や血管に感染症が起こり大動脈瘤や大動脈破裂を、「神経梅毒」では脳梅毒や進行麻痺などを引き起こす可能性もあります。感染から数十年以上経過している4期は、梅毒の末期状態です。ここまで進行してしまうと、現代の医学でも治療は難しくなってしまいます。

現在は梅毒で3期、4期まで進行することはほとんどありません。しかし、症状には個人差があり、無症状のまま梅毒感染を長年放置してしまう可能性もあります。梅毒と似た症状が現れたことがある方、梅毒感染者との性交渉経験がある方などは、必ず一度、医療機関で検査を受けましょう。

先天梅毒(新生児)の症状

妊婦から母子感染することで、新生児が発症する先天梅毒は、大きく2種類に分かれます。

- ・早期先天梅毒

- ・晩期先天梅毒

早期先天梅毒

先天梅毒は、出生時の2/3が無症状だといわれています。しかし生後まもなくして何らかの皮膚病変、全身性のリンパ節炎、肝臓・脾臓の肥大といった症状を引き起こす可能性があります。新生児の出生からほどなく、梅毒が原因で何らか障害が現れるものを、「早期先天梅毒」と呼びます。

晩期先天梅毒

乳幼児のときは無症状でも、学童期に入ると「ハッチンソン3徴候」とも呼ばれる症状が現れることがあります。これを「晩期先天梅毒」と呼びます。

上あごの前歯が形成異常を起こす「ハッチンソン歯」と「実質性角膜炎」、「内耳性難聴」の3つは、晩期先天梅毒の特徴的な疾患として知られています。また晩期先天梅毒では、ハッチンソン3徴候以外にも、顔や骨などに弾力のあるしこりができる「ゴム腫」を発症することもあります。

梅毒になると鼻が落ちるって本当?

梅毒の恐ろしさを表す表現として、「梅毒になると鼻が落ちる」というものがあります。これは、まだ梅毒に対する医療体制が整っていなかった江戸時代によく見られた症状ともいわれます。

「鼻が落ちる」というのはおそらく、梅毒が原因で、鼻周辺にゴム腫ができたことによる症状だと考えられます。ゴム腫は特に鼻にできやすく、鼻の骨や皮膚組織を破壊するため、「鼻が落ちる」と表現されるような欠損を引き起こすことがあるのです。

ゴム腫が発生するのは梅毒の3期となりますが、現在の医療できちんと早期治療を行えば、3期まで梅毒が進行する例はほぼありません。

放置すると梅毒はどうなるか

江戸時代に「不治の病」とされた梅毒は、決して過去の病気ではありません。現代医療においても、放置すれば身体の欠損や重い後遺症、さらに死に至る可能性もある病気なのです。

梅毒の放置は厳禁です。必ず医療機関に相談し、専門医と相談しながら適切な治療を進めましょう。

いつからできる?梅毒の検査方法

梅毒は早期検査・早期治療がとても重要です。しかしいつでも検査が行えるわけではありません。正しい梅毒検査が行えるタイミングをきちんと把握しておきましょう。

梅毒のウインドウピリオドとは?

梅毒の検査では、体内の「抗体」を調べます。しかし、梅毒の抗体を検出するには、感染機会から最低でも3週間以上の期間が必要となるのです。

この抗体を検出できるまでの期間を、「ウインドウピリオド」と呼びます。

ウインドウピリオドの期間中に検査をしても、梅毒の感染を確認することは難しいです。感染が疑われる性交渉などを行った方も、感染機会から1ヵ月程度を目途に、医療機関での検査を受けるようにしてください。

仮に感染していたとしても、感染から数ヵ月程度であれば、病状も1期~2期にとどまり、重篤な病状に進行する心配はありません。

血液検査で梅毒を確認

梅毒の検査は、血液検査が一般的です。血液検査では、1回の採血で「脂質抗原法(RPR)」「TP抗原法(TPHA)」2つの検査を実施します。

まず、スクリーニング検査として脂質抗原法を行い、その後TP抗原法を実施し、ダブルチェックで梅毒の感染を確認します。

| 脂質抗原法(RPR) | TP抗原法(TPHA) | 結果 |

|---|---|---|

| 陽性(+) | 陽性(+) |

|

| 陰性(-) | 陰性(-) |

|

| 陽性(+) | 陰性(-) |

|

| 陰性(-) | 陽性(+) |

|

梅毒に感染

| 脂質抗原法(RPR) | 陽性(+) |

|---|---|

| TP抗原法(TPHA) | 陽性(+) |

感染していない

| 脂質抗原法(RPR) | 陰性(-) |

|---|---|

| TP抗原法(TPHA) | 陰性(-) |

初期感染の可能性・偽陽性(感染していない)

| 脂質抗原法(RPR) | 陽性(+) |

|---|---|

| TP抗原法(TPHA) | 陰性(-) |

梅毒の治癒中/治療後・偽陽性(感染していない)

| 脂質抗原法(RPR) | 陰性(-) |

|---|---|

| TP抗原法(TPHA) | 陽性(+) |

なお、一度でも梅毒に感染すると、胎内に梅毒の抗体が残り続けるため、完治後もTP抗原法では陽性が出ます。

池袋アイリス婦人科クリニックでも、脂質抗原法・TP抗原法を用いた梅毒検査を実施しています。検査をご希望の方は、ぜひ当クリニックまでお問い合わせください。

市販の梅毒検査キットとは

「梅毒を自宅で検査できる」と称する検査キットが、インターネットなどで市販されている例が散見されます。しかし、梅毒の検査は必ず医療機関を受診して行ってください。

梅毒の血液検査は、専門医が2種類の検査を行うことによって、初めて診断が確定します。一般の方が簡単に診断できるような検査ではありません。

実際、一部の検査キットの販売サイトでは、「必ず医師の確定診断を受けてください」という但し書きが記載されています。結局、市販の検査キットを使用しても、医療機関での検査が不可欠なのです。

池袋アイリス婦人科クリニックでは、患者さまのプライバシーに最大限配慮し、安心して検査・治療が受けられる環境を整えております。「性病検査は恥ずかしい」と思われている方も、ぜひ一度当クリニックまでご相談ください。

梅毒の治療と治療薬、治療期間について

梅毒は恐ろしい病気ですが、正しい治療で完治する病気です。そのため梅毒の治療に用いる薬、その投薬期間についてもきちんと理解しておきましょう。

梅毒の治療薬は今も昔もペニシリン

梅毒の治療は、1943年以来ペニシリン系の抗菌薬を使用することが基本です。現在では、主に以下のペニシリン系抗菌薬が使われています。

- ・アモキシシリン(サワシリン)

- ・アンピシリン(ビクシリン)

- ・ピペラシリン(ペントシリン)

- ・ベンジルペニシリン(ペニシリンG)

- ・ベンジルペニシリンベンザチン(バイシリンG)

- など

海外の梅毒治療は、ベンジルペニシリンの筋肉注射が一般的です。しかし国内ではベンジルペニシリンの筋肉注射が認められていません。そのため、アモキシシリンなどを飲み薬として投薬し治療を進めます。

池袋アイリス婦人科クリニックでは、ペニシリン系製剤の処方はもちろん、ペニシリン系にアレルギーのある方のため、ミノサイクリン等の抗菌薬も処方いたします。

梅毒の治療期間

梅毒の治療期間については、梅毒のステージごとに異なります。それぞれの治療期間は、日本性感染症学会が作成したガイドラインに準拠します。

| 梅毒1期 | 2~4週間の内服治療 |

|---|---|

| 梅毒2期 | 4~8週間の内服治療 |

| 梅毒3期以降 | 8~12週間の内服治療 |

梅毒の検査・治療費用はいくら?

梅毒の診察や検査、治療にかかる費用は、保険診療と自由診療で異なります。すでに症状が出ている場合は、保険診療が適用される可能性があり、その場合は検査・治療薬合わせ数千円程度となります。

自覚症状はないけど検査を受けたい方、あるいは保険組合からの通知を自宅や会社に送付されたくないといった方は、自由診療となり、こちらは検査で7千円前後、治療薬の処方で1万円~2万円前後かかります。

池袋アイリス婦人科クリニックでは、下記料金で梅毒検査を行っております。ご希望の方はぜひ当クリニックでの検査をご検討ください。

梅毒検査費用

| 即日梅毒検査※1 | 3,800円 |

|---|---|

| 梅毒検査 | 5,500円 |

※1:無症状で過去に罹ったことがない方が対象です。

「梅毒は抗体が残るから完治できない」は本当か

「梅毒は一度かかると、体内に抗体が残り続ける」というのは事実です。しかし、初期梅毒(1~2期)の段階できちんと治療すれば、梅毒は完治します。梅毒は早期検査・早期治療がとても大切です。少しでも疑わしい症状が現れたら、必ず医療機関にご相談ください。

なお、梅毒の完治後に、再び梅毒感染者と性交渉を行えば、梅毒に「再感染」する可能性はあります。梅毒に感染すれば抗体が残りますが、それは再感染を防ぐ免疫にはならないのです。

梅毒の感染ルートは主に性交渉です。普段から不特定多数の性交渉は避け、さらにコンドームも必ず着用し、可能な範囲で梅毒の感染予防を心がけましょう。

【梅毒の歴史】江戸時代はどうだったの?

15世紀末にヨーロッパで猛威を振るった梅毒は、日本でも戦国時代の16世紀初頭に、初めて文献に登場しました。江戸時代には加藤清正や前田利長などの著名な武将が梅毒で死亡したといわれ、さらに一般庶民の梅毒感染率は50%まで達したとするデータもあります。

当時、性交渉で感染する梅毒をもっとも恐れていたのは、遊郭にいる遊女でした。梅毒に対する有効な予防法・治療法がないため、多くの遊女たちが梅毒に苦しめられ、そして多くの死者を出したのです。徳川家康は梅毒の感染を防ぐため、遊女に接しないようにしていたともいわれています。

梅毒は再発する?予防ワクチンはある?

医師の診断を受けないまま梅毒の治療を中断してしまうと、一時的に症状が治まったとしても、梅毒が再発する可能性があります。

症状が消えたからといって、処方された抗菌薬の服用を中断することは厳禁です。症状の消失は、必ずしも完治を意味していないからです。

梅毒の治療では、治療薬の内服を終えてから、おおよそ1~2ヵ月程度を目途に、改めて血液検査を行います。さらにそこから半年間、血液検査を定期的に行ったうえで、「完治」したかどうかを医師が判断します。治療経過には個人差があります。必ず医師と相談しながら治療を進め、「完治」の判断を待ってください。

また梅毒に予防ワクチンは存在しません。完治後は、コンドームの使用や不特定多数との性交渉を避けるなど、梅毒に限らず性感染症の予防に努めましょう。

梅毒に関するよくあるご質問

-

梅毒の症状が出ている部位に手で触ってしまいました。感染する可能性はありますか?

梅毒の病変部位や血液を触る程度であれば、感染リスクは低いです。しかし、傷ついた手などで触れた場合、傷口から感染する恐れがあります。

-

パートナーが梅毒になりましたが、自分に症状はありません。検査は不要ですか?

いいえ。必ず検査を受けてください。梅毒はしばらく無症状の方も少なくありません。パートナーとの性交渉を通じ感染している可能性があるため、パートナーと一緒に検査し、必要に応じ治療を進めてください。

-

一度かかった梅毒の完治後、検査で陽性反応が出ました。再発したのでしょうか?

梅毒は一度感染すると、抗体が体内に残ります。この状態で抗体検査を行うと、必ず陽性反応が出てしまいます。ただ、完治後であっても梅毒は再感染する可能性があるため、疑わしい症状がある場合や、不安な性行為があった場合は、検査を受けることをおすすめします。

-

梅毒の検査・治療は何科に相談すればいいですか?

梅毒は婦人科、性病科、泌尿器科、皮膚科、さらに感染症専門の病院でも検査・治療が受けられます。また自治体によっては、保健所でHIV検査とともに、梅毒検査を実施している地域もあります。

-

腟にコンジローマのようなイボができてしまいました。梅毒なのでしょうか?

実際に病状を確認しない限り、梅毒かどうかを判断することはできません。「扁平コンジローマ」は、初期梅毒(2期)の特徴的な症状です。しかし、梅毒とは関係ない「尖圭コンジローマ」も性感染症としてポピュラーなため、「コンジローマができたから梅毒」とは一概にいえません。

-

梅毒が陽性反応でした。死ぬことはありますか?

現在の医療体制であれば、梅毒に感染して、すぐ死に至るということはありません。梅毒で命にかかわる症状が出るのは、感染から十年以上経過した4期です。そして現在、4期まで症状が悪化する例はほぼありません。ただ、梅毒は早期検査と早期治療が大切です。検査で陽性反応が出て、感染の確定診断が出されたら、速やかに治療を開始しましょう。

INFORMATION

- 2026/02/09

- 2月の休診日は12日(木)となります。

- 2025/11/06

- 【年末年始の営業に関して】

12/31の営業時間は9:00 ~ 18:00までとなります。通常の診療時間と異なりますのでご了承ください。

1/1~1/3は休診とさせていただきます。

※1/3はお電話にてお問い合わせ対応可能です。